你今年68岁,拍摄过九部电影,每一部影片都用独特的方式讲述了吉尔吉斯斯坦人的日常生活,特别是乡村日常生活,你为什么会对乡村地区情有独钟呢?

我认为这首先是因为我的第一份职业。我曾经是画家,但后来由于各种机缘巧合,成了一名电影人。我热爱艺术的真实。乡村象征着我的祖国,一个始终地处边缘的国家。苏联解体后,我拍摄了一部乡村电影——《巴士车站》(Bus Stop)(2000年)。我记得当时就连主干道上的车辆也是稀稀落落的,人们就站在路边等车。我们等了很久,对于未来茫然无措。我的每一部电影都反映了我生活的那个时代。

“我的每一部电影都反映出了我生活的那个时代”

我的六部主要电影可以构成两个三部曲。首先是童年、少年和青年三部曲;第二个三部曲,基本上围绕我现在的生活展开。虽然有人称我为俗世诗人,但我的这些电影却相当严肃深刻。

我尽量拍摄真实的故事,在影片中呈现出真实的人,而不是演员,这些电影即使会慢慢失去艺术价值,也仍将具有人类学意义。观众可以看到人们是如何生活的,如何穿衣打扮,如何交际来往,如何打发日常生活。我的工作介于纪实与虚构之间。

《盗光者》(The Light Thief)(2010年)、《半人马》(The Centaur)(2017年)、《这是我记忆中的》(Esimde)(2022年)三部曲中的人物纯良坦诚,为人正直,行事公正。你希望通过这些人物传达哪些观点?

我们吉尔吉斯人是一个文雅快活的民族,在很大程度上还没有受到全球化的影响。在我看来,《盗光者》里的电工斯韦特阿克(Svet-ake)就是当代的普罗米修斯。有时我觉得斯韦特阿克这类人已经消失了,但我们还可以找到像“半人马”这样的人。“半人马”曾经是一名电影放映员,他在建筑工地工作,试图通过回归古老传统和唤醒古代传说来改变这个国家。我给这个人物起名叫作“半人马”,是为了表明我们身上依然保留着一丝动物性。“半人马”不再是以前那个电影放映员了,影院也一家家关闭了。在《这是我记忆中的》中,扎尔利克(Zarlyk)的失忆同样也是一个隐喻。我们似乎患上了集体失忆症,自以为聪明,却缺乏智慧。

“我想通过个人视角来描绘我的祖国”

事实上,我希望通过自己的电影作品来了解自己,也想通过个人视角来描绘我的祖国。通过对周围环境的视觉解读,结合我本人的情感感受和我对事物的理解,我得以讲述一个个朴素而美丽的故事,这些故事正是照见吉尔吉斯社会的一面镜子。

你获得过多个国际奖项,比如《养子》摘得1998年洛迦诺电影节银豹奖,《这是我记忆中的》荣膺2022年亚太电影奖(APSA)评审团大奖,你在获奖之后有哪些变化吗?

获奖的认可给我带来了更多的融资机会。但我并非追名逐利的人。我拍摄电影,偶尔会得到嘉奖。在电影节上推介影片是一段艰辛历程,既要竭力推广作品,又要肩负起维护国家形象的责任。对于吉尔吉斯斯坦这样的小国,宣传工作必不可少。

“艺术家要将自己的焦虑不安展现出来”

有人指责我,没有把吉尔吉斯斯坦社会最好的一面呈现给观众。我拍摄的是艰难的乡村生活,为什么要去描摹更美好的人生呢?那不是艺术家的职责所在,艺术家要将自己的焦虑不安展现出来。

20世纪60年代出现了“吉尔吉斯电影奇迹”,作家钦吉斯·艾特玛托夫(Chinghiz Aitmatov)在其中功不可没,毕竟有多部电影都取材于他的作品,你认为自己是那个黄金时代的继承者吗?

文学往往可以为电影提供灵感。艾特玛托夫是我国文坛上的一代文豪,确实有许多电影人在他那里找到了创作灵感。“吉尔吉斯奇迹”与艾特玛托夫是密不可分的,吉尔吉斯本国的影坛巨匠和一大批俄罗斯及苏联导演都曾经改编过他的作品,前者如托洛莫许·欧基耶夫(Tolomush Okeyev)、博洛特·沙姆希耶夫(Bolot Shamshiyev)、根纳季·巴扎罗夫(Gennady Bazarov),后者如拉莉萨·舍皮琴科(Larisa Shepitko)、安德烈·米哈尔科夫-康查洛夫斯基(Andreï Mikhalkov-Kontchalovsky)和伊琳娜·波普拉夫斯卡娅(Irina Poplavskaya)。

在将艾特玛托夫的作品搬上大银幕的一众导演当中,我可能是最贴近原著者的那个,这不是指他的文学作品,而是指他与周围世界的关系。艾特玛托夫的许多作品都让人想到他居住的舍克尔村,他笔下的人物都是他的熟人。同艾特玛托夫一样,我也同我的电影主人公们生活在一起。

你自导自演了几部电影,你的儿子米尔兰·阿布德卡雷科夫(Mirlan Abdykalykov)作为一名导演,也出现在大银幕上,为什么会这样做呢?

我的电影有着强烈的个人风格。在拍摄第一部电影时,我自然而然地想到了自己的童年,这是一种无意识的自我诉求。费德里科·费里尼(Federico Fellini)也有过这种想法——要是连自己的故事都讲不好,又怎么去讲述别人的故事呢?在讲述我自己的时候,唯一与我相像的人就是米尔兰。

米尔兰出演了第一个三部曲,特别是在《养子》里扮演了重要角色。那个“养子”,其实是我自己。男主角得知自己是被收养的,但还是选择了陪伴家人。在我们国家,人们认为生养者未必是父母,养育者才是真正的父母。《猩仔十七岁》(The Chimp)(2001年)也有着同样的思想内涵。苏伊曼库尔·乔克莫罗夫(Suimenkul Chokmorov)的相貌并非吉尔吉斯人的普遍特征,可大家都期待银幕上的男星应符合这种明星面相。难道就因为我不符合这种模板,我就不是吉尔吉斯人了?《猩仔十七岁》是对这种审美霸权的一次回应。所有艺术家都有需要克服的困难。

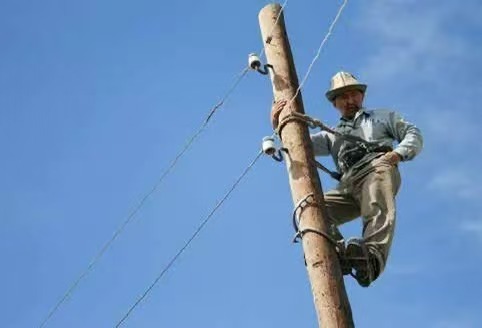

正是在这种情况下,我出演了《盗光者》。我想起了童年记忆里的电气工程师,他们能够毫不费力地爬到电线杆顶端去接通电力,让我们这些孩子钦羡不已。能给千家万户带来光明的人,必定是心地善良的,必然与众不同。我要求演员能够表现出这种气质,却找不到合格的人选。到最后,我只能亲自出马,扮演这个角色。《盗光者》赢得了多个奖项,包括最佳男主角奖。

吉尔吉斯斯坦近年来拍摄的电影大幅增加,从中可以看到民族电影产业经历了怎样的发展历程?

在苏联时期,吉尔吉斯电影制片厂的设备是最简陋的。莫斯科电影制片厂在战争期间迁至哈萨克斯坦,哈萨克斯坦电影业从中受益,从而打下了雄厚的基础。苏联解体后,我们一度处境艰难。多亏了数字技术,我们才能走出困境。数字技术推动了电影制作的普及。过去,我的每部电影平均要用掉三万米长的胶片,成本大约九万美元。如今用这些钱可以拍三部电影了。

吉尔吉斯斯坦平均每年制作大约50部电影,有时甚至更多。为了拍电影,人们用尽了各种手段——有人四处借钱,有人拉来赞助商。电影业的首要目标是要赚钱,这无可厚非。电影业要繁荣兴旺,就必须让商业电影和作者电影共存。商业电影可以吸引观众,带动更多的电影院的建设。这样我们才有机会发行自己的电影,让公众关注我们的电影。假以时日,量变终将孕育质变。

吉尔吉斯电影的问题在于缺乏分析。在我看来,无论是观众还是我们自己,都不清楚我们的电影该是什么样的。我们应该去研究、讨论和记述电影摄影过程。但我国只有两位专业影评人。

你的多部电影都得到了欧洲资金的支持,这对你的工作会产生哪些影响?

我拍摄电影所使用的资金,都不涉及投资回报要求。没有这些资金,就没有我的电影。《秋千》(The Swing)是我的早期作品之一,拍摄于1993年,曾经斩获多个奖项。影片是在电影节上放映的,法国制片人塞多米尔·科拉尔(Cedomir Kolar)看了这部电影后,于1994年到比什凯克来看我,我们当时甚至找不到合适的酒店请他入住……我和科拉尔的书信往来持续了整整三年。我在每一封信里都竭力向他证明,我是有能力拍电影的。在此期间,科拉尔一直在筹措预算。直至1997年,《养子》开机拍摄。《猩仔十七岁》上映后,我等了八年才启动新项目。拍摄作者电影这条路越来越难走了。但投资艺术与文化,比以往任何时候都更加重要。

来源:联合国教科文组织

主编:李汇

责编:余瑶

亚视报道